CDH KurzMeldungen Dezember 2024

Die Geschäftsstellen des CDH-Wirtschaftsverband für Vertrieb e.V. sind in der Zeit vom 23.12.2024 bis zum 06.01.2025 geschlossen.

Die Geschäftsstellen des CDH-Wirtschaftsverband für Vertrieb e.V. sind in der Zeit vom 23.12.2024 bis zum 06.01.2025 geschlossen.Ab dem 07.01.2025 sind wir zu den gewohnten Zeiten wieder für Sie erreichbar.

Montags bis Donnerstag: 8:00 Uhr – 16:30 Uhr

Freitags: 8:00 Uhr – 15:00 Uhr

Wir wünschen allen Mitgliedern frohe Weihnachten und alles Gute für das Jahr 2025!

Liebe Mitglieder,

Liebe Mitglieder,wir möchten uns heute bei Ihnen mit einer wichtigen Mitteilung melden.

Nach mehr als fünf Jahren verlässt uns Herr Dennis Körlin zum 31.12.2024. Als Online Marketing- und Vertriebsmanager hat Herr Körlin maßgeblich zum Erfolg unseres Verbandes beigetragen.

Seine Expertise in den Bereichen Webdesign, SEO-Optimierung und digitaler Vertrieb war für uns von unschätzbarem Wert. Wir danken Herrn Körlin herzlich für sein außerordentliches Engagement und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute.

Gleichzeitig freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir mit Herrn Dren Sadiku einen kompetenten Nachfolger gefunden haben.

Wir heißen Herrn Sadiku herzlich in unserem Team willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit. Ihr CDH-Wirtschaftsverband für Vertrieb e.V.

Die Wartung eigener Server bindet in vielen Unternehmen wertvolle Ressourcen.

Die Wartung eigener Server bindet in vielen Unternehmen wertvolle Ressourcen. RHAPSODY4Cloud, die neue Lösung unseres langjährigen CDH-Partners RHAPSODY, bietet hier eine innovative Alternative: Als cloudbasierte Version der bewährten CRM-Software für Handelsvertreter von RHAPSODY bringt RHAPSODY4Cloud Ihnen alle bekannten Funktionen, jedoch ohne Aufwand für Hardware, Wartung oder Updates.

Diese Lösung ist DSGVO-konform und einfach über den Browser zugänglich, was nicht nur die Kostenstruktur verbessert, sondern auch die Sicherheit erhöht. Mit RHAPSODY4Cloud können Sie flexibel arbeiten, ortsunabhängig auf Daten zugreifen und sich auf die wesentlichen Aufgaben konzentrieren.

Nutzen Sie planbare monatliche Gebühren anstelle hoher Einmalkosten und sparen Sie sich zeitintensive Installationen. Für Fragen oder ein individuelles Beratungsgespräch steht Ihnen unser Partner Martin Theissing gerne zur Verfügung. Dessen Kontaktdaten und weitere Informationen zu Rhapsody finden Sie auf unserer Internetseite https://cdh.de/leistungen/sonderkonditionen/marketing/

Lernen Sie unseren CDH-Partner RHAPSODY und seine Lösungen gerne auch direkt kennen: www.rhapsody-software.de

Weitere Verschlechterung der Lage bei rückläufigen Umsätzen und deutlich pessimistischeren Erwartungen

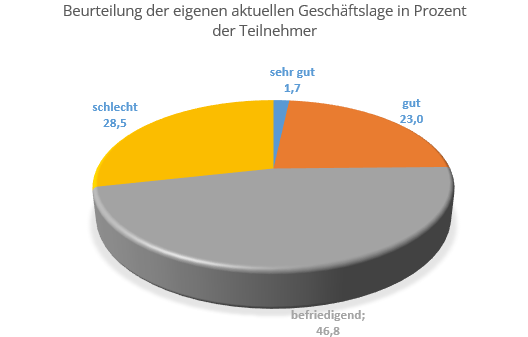

Weitere Verschlechterung der Lage bei rückläufigen Umsätzen und deutlich pessimistischeren Erwartungen Im 41. Online-Vertriebsbarometer im November 2024, wurde die aktuelle Geschäftslage nur noch von einem knappen Viertel (24,7%) der Teilnehmer mit gut oder sehr gut beurteilt. Die positiven Beurteilungen waren gegenüber dem vergangenen Sommer erneut deutlich rückläufig (-4,2%), wobei aber auch der Anteil negativer Beurteilungen von 28,5% um 2,3% leicht zurückging. Der Anteil der zufriedenstellenden Bewertungen stieg dagegen um 6,5% auf 46,8% erheblich.

Der Rückgang positiver Beurteilungen gilt in geringfügig stärkerem Maße auch für die durchschnittliche Beurteilung der Branchenlage. Der gegenüber dem Sommer deutlich höhere (+7,3%) Anteil der schlechten Beurteilungen (41,7%) der Branchenlage übertrifft erneut die der rückläufigen (-4,7%) guten und sehr guten (zusammen 9,3%) Einschätzungen bei weitem. Fast die Hälfte (48,9%) der Teilnehmer beurteilt allerdings die Lage ihrer Branche mit zufriedenstellend.

Die kurzfristigen und die langfristigen Geschäftsaussichten werden jetzt erheblich kritischer beurteilt als im letzten Sommer, wobei die kurzfristigen Perspektiven jetzt von weit mehr (+15%) Handelsvertretern pessimistisch (46,8%) als optimistisch (3,8%) gesehen werden. Langfristig erwartet auch nur noch gut jeder Vierte (28,1%) eine Verbesserung, nahezu jeder dritte (31,1%) Teilnehmer dagegen eine Verschlechterung.

Trotz des negativen Gesamttrends hat sich in fünf der auswertbaren 13 Branchen die aktuelle Situation gegenüber dem Sommer mehr oder weniger stark verbessert. In sieben Branchen lagen die Anteile positiver Beurteilungen über dem Gesamtdurchschnitt, davon in fünf Branchen sehr deutlich.

In den Branchen Medizinprodukte/Gesundheitswesen sowie Bauwesen stieg der Anteil der guten und sehr guten Beurteilung der Geschäftslage um 23,3% bzw. 10,3% auf deutlich überdurchschnittliche 40% bzw. 32,5%, bei deutlich rückläufigen, unterdurchschnittlichen Anteilen von 0% bzw. 23,3% negativer Beurteilungen. Ebenfalls sehr positiv hat sich die Geschäftslage bei GPK/Haushaltswaren und von einer sehr schlechten Ausgangslage die der Zulieferer entwickelt. Hier stieg der Anteil guter Lagebeurteilungen um 4,4% auf überdurchschnittliche 29,4% bzw. um 13,7% auf unterdurchschnittliche 20%, während die schlechten Beurteilungen um 32,4% auf nur noch 17,6% bzw. um 13,8% auf leicht über dem Durchschnitt liegende 30% zurückgingen.

Ebenfalls positiv entwickelte sich die Geschäftslage der Elektrotechniker, deren Anteil guter und sehr guter Lageeinschätzungen per Saldo um 3% auf deutlich überdurchschnittlich 33,4% anwuchs, stärker als der Zuwachs (+2,1%) schlechter Bewertungen auf unterdurchschnittliche 23,8%.

Sowohl eine positive als auch eine negative Entwicklung der weiterhin weit überdurchschnittlich guten Geschäftslage war in der Branche Papier-Verpackung-Büro-Druck und auf unterdurchschnittlichem Niveau bei Maschinen und Industrieausrüstungen festzustellen. In der erstgenannten Branche wuchsen bei von 11,1% auf 0% rückläufigem Anteil sehr guter die guten Beurteilungen um 22,2% auf 44,4%. Der Anteil schlechter Bewertungen stieg aber auch, von 0% auf 11,1%. Mit -22,3% auf 44,4% war hier der Anteil zufriedenstellender Lagebeurteilungen deutlich rückläufig. Bei Maschinen und Industrieausrüstungen sank zwar der Anteil (sehr) guter Beurteilungen um 9,1% auf leicht unterdurchschnittliche 23,1%, aber auch die schlechten Beurteilungen gingen um 10,6% auf immer noch überdurchschnittliche 34,6% zurück. Stark gewachsen (+19,7%) ist hier der Anteil zufriedenstellender Lagebewertungen auf 42,3%.

Auch wenn man die Differenz zwischen guten und sehr guten Beurteilungen einerseits und schlechten Beurteilungen der Geschäftslage andererseits betrachtet, schneiden fünf der sieben bislang genannten Branchen, die, ohne die Branchen Zulieferindustrie und Maschinen und Industrieausrüstungen, zusammen über 40% der Teilnehmer ausmachten, am besten und weit überdurchschnittlich ab. Das gilt aber auch für die Sportartikelbranche. Einem Rückgang der guten Beurteilungen um 31,8 Prozentpunkte auf 18,2% standen hier gleichzeitig ein Zuwachs der sehr guten Bewertungen auf 9,1% und der negativen Lagebeurteilungen auf 18,2% gegenüber. Sehr hoch (54,5%) war hier der Anteil zufriedenstellender Lagebeurteilungen.

Die Entwicklung der Beurteilungen der aktuellen Geschäftslage in allen anderen fünf Branchen mit insgesamt 34,5% der Teilnehmer war mehr oder weniger negativ. Der Anteil guter Lagebeurteilungen sank in der Nahrungs- und Genussmittelbranche um 8,6 auf immer noch leicht überdurchschnittliche 26,7%. Die negativen Bewertungen wuchsen aber gleichzeitig nur um 3,2% auf unterdurchschnittliche 26,7%, während zufriedenstellende Lagebeurteilungen um 5,5% auf 46,7% anstiegen. Im Sammelbereich Andere ist der Anteil positiver Beurteilungen mit 21,4% zwar spürbar um 24% zurückgegangen und unterdurchschnittlich, aber auch die negativen Lagebewertungen waren um 13,9% rückläufig, wobei deren Anteil mit 32,1% aber über dem Gesamtdurchschnitt lag. In der Bekleidungsbranche ist der Anteil guter Geschäftslagen um 29,8% auf nur noch 7,7% eingebrochen, aber auch der Anteil schlechter Geschäftslagen war um 9,6% auf deutlich unterdurchschnittliche 15,4% rückläufig. Mit einem Anstieg um 39,4% erreichte hier der Anteil zufriedenstellender Bewertungen mit 76,9% den höchsten Wert aller Branchen.

Besonders schlimm erwischte es dagegen die Handelsvertreter der Branchen Möbel und Textilerzeugnisse. Die Anteile der schlechten Beurteilungen der Möbel-Handelsvertreter sind drastisch um 41,7% auf 66,7% gestiegen, die der guten und zufriedenstellenden Einschätzungen um 18,3% bzw. 23,3% auf nur noch 6,7 bzw. 26,7% eingebrochen. In der Textilerzeugnis-Branche ging der Anteil der guten, ebenso wie der schlechten Lagebewertungen um jeweils 10% zurück, während der Anteil der zufriedenstellenden Bewertungen entsprechend um 20% auf 40% zunahm. Es gab jedoch jetzt keine guten oder sehr guten Beurteilungen mehr, dafür aber 60% schlechte Bewertungen.

Einschätzungen der jeweiligen Branchenlage ebenfalls weiter verschlechtert

Ebenfalls erneut verschlechtert, haben sich gegenüber dem vergangenen Sommer die gegenüber der Geschäftslage immer deutlich kritischeren Beurteilungen der jeweiligen Branchenlage, mit einem 4,7-prozentigen Rückgang der (sehr) guten Einschätzungen auf zusammen nur noch 9,3%. Der Anteil der schlechten Beurteilungen stieg um 7,3% auf 41,7% noch stärker, während der Anteil der zufriedenstellenden Beurteilungen der jeweiligen Branchenlage um 2,7% auf 48,9% abnahm.

Trotzdem gab es in fünf Branchen eine per Saldo bessere Einschätzung der Branchenlage als im Sommer. Allen voran die Medizin- und Gesundheitsbranche mit einem Anstieg des Anteils sehr guter Beurteilungen von null auf 20% und guter Einschätzungen um 23,3% auf 40 % bei einem Rückgang der zufriedenstellenden Einschätzungen um 10% auf 40% und der schlechten um 33,3% auf 0%. Darauf folgte der Bereich Papier-Verpackung-Büro-Druck mit einem Zuwachs guter Bewertungen der Branchenlage von 0% auf 22,2% und einem gleich großen Rückgang des Anteils der zufriedenstellenden Einschätzungen auf 55,6% bei einem unveränderten Anteil schlechter Einschätzungen von 22,2%. Ganz ähnlich waren die Werte in der Nahrungs- und Genussmittelbranche, wo die Anteile guter und zufriedenstellender Beurteilungen um jeweils 3,3% auf 20% bzw. 53,3% anwuchsen, während schlechte Einschätzungen um 6,6% auf 26,7% zurückgingen. Im Vergleich zu den extrem schlechten Einschätzungen der Branchenlage vom Sommer erhöhte sich der Anteil zufriedenstellender Beurteilungen in der Bekleidungsbranche um 28,8% auf 53,8% bei entsprechendem Rückgang der schlechten Bewertungen auf 46,2%. In der Textilerzeugnis-Branche änderte sich der Anteil zufriedenstellender und schlechter Einschätzungen um jeweils 10% von 20% auf 30% bzw. von 80% auf 70%.

In drei Branchen war die Entwicklung der Beurteilungen der jeweiligen Branchenlage uneinheitlich. In der Sportartikelbranche gab es nach 0% im Sommer jetzt wieder 9,1% und bei den Zulieferern 5% gute Einschätzungen der Branchenlage. Gleichzeitig stieg der Anteil schlechter Beurteilungen um 28,8% auf 45,5% bzw. um 17,5% auf 55% bei entsprechenden Rückgängen zufriedenstellender Einschätzungen um 37,8% auf 45,5% und 22,5% auf 40%. Umgekehrt verlief die Entwicklung der Beurteilungen der Branchenlage in der GPK/Haushaltswarenbranche wo der Anteil zufriedenstellender Bewertungen sich um 28,9% auf 70,6% erhöhte, bei gleichzeitigem Rückgang guter um 16,7% auf 0% und schlechter Einschätzungen der Branchenlage um 12,3% auf 29,4%.

In den übrigen fünf Branchen war die Beurteilung der Branchenlage durchgängig kritischer als im vergangenen Sommer. In der Branche Maschinen und Industrieausrüstung und mehr noch in der Baubranche wurde der Rückgang guter Bewertungen um 12,9% auf 0% bzw. um 6,3% auf 9,3% und der Anstieg der schlechten Lagebeurteilungen um 11,3% auf 50% bzw. 1,6% auf 34,9% durch einen leichten Zuwachs zufriedenstellender Einschätzungen gemildert. Bei Maschinen und Industrieausrüstungen um 1,6% auf 50% und in der Baubranche um 4,7% auf 55,8%. In der Elektrotechnikbranche, und dem Sammelbereich Andere ging der Anstieg des Anteils schlechter Beurteilungen der Branchenlage um 25,5% auf überdurchschnittliche 42,9%, bzw. um 22,1% auf unterdurchschnittliche 35,7% jeweils zu Lasten der Anteile (sehr) guter und zufriedenstellender Bewertungen. Im Sammelbereich Andere blieb dabei der um 5,8% rückläufige Anteil (sehr) guter Bewertungen der Branchenlage mit 21,4% weit über dem Gesamtdurchschnitt. Die Elektrotechniker lagen mit Anteilen von 9,5% (-12,2%) guter und 47,6% (-13,3%) befriedigender Beurteilungen dagegen jetzt in etwa bei den Werten des Gesamtdurchschnitts. Am schlechtesten fiel die Beurteilung der Branchenlage bei den Möbel-Handelsvertretern aus. Der Anteil guter Bewertungen viel um 16,7% auf 0% und nur noch 26,7% (-23,3) beurteilten die Branchenlage mit zufriedenstellend. Dagegen stieg der Anteil schlechter Einschätzungen um 40% auf den Höchstwert aller Branchen bei dieser Befragung von 73,3%.

Zukunftserwartungen deutlich pessimistischer

Deutlich pessimistischer als im vergangenen Sommer sind die kurzfristigen Geschäftserwartungen der teilnehmenden Handelsvertreter. Der Anteil derjenigen, die eine kurzfristige Verschlechterung erwarteten, stieg drastisch, um 15% auf 46,8%. Gleichzeitig ging auch der Anteil der Teilnehmer, die kurzfristig eine Verbesserung spürbar um 5,7% auf nur noch 3,8% zurück. Der Anteil der Handelsvertreter, die kurzfristig keine Veränderung erwarteten, verringerte sich kräftig um 8,1% auf 46%.

Auch langfristig gehen mit 28,1% deutlich weniger (-8,1%) der teilnehmenden Handelsvertreter von einer Besserung aus als im Sommer. Keine langfristige Veränderung erwartet mit 25,1% ein nur geringfügig (-1,1%) geringerer Anteil der Befragten. Der Anteil der Handelsvertreter mit schlechteren langfristigen Geschäftserwartungen ist um 6,2% auf 31,1% aller Teilnehmer gestiegen und übertrifft damit den Anteil der Optimisten um drei Prozentpunkte. Die langfristigen Erwartungen sind aber immer noch deutlich optimistischer, als die kurzfristigen.

Im Hinblick auf die kurzfristigen Perspektiven rechnen nur noch wenige Teilnehmer in den fünf Branchen GPK/Haushaltswaren (11,8%), Papier-Verpackung-Büro-Druck (11,1%), Textilerzeugnisse (10%), Sportartikel (9,1%), Maschinen und Industrieausrüstungen (7,7%) und Nahrungs- und Genussmittel (6,7%) mit einer Verbesserung der Geschäftsaussichten. In allen anderen acht Branchen dagegen keiner der befragten Teilnehmer.

Der Anteil der Pessimisten zu den kurzfristigen Geschäftserwartungen war in sechs Branchen höher, als der jeweilige Gesamtdurchschnitt. Besonders und weit überdurchschnittlich viele Handelsvertreter für Papier-Verpackung-Büro-Druck (66,7%) für Sportartikel (63,6%) und der Zulieferindustrie (60%), erwarten kurzfristig eine Verschlechterung der Geschäftsaussichten. Dazu liegen die Anteile der Pessimisten in der Bekleidungsbranche (53,8%), der Baubranche (53,8%) und bei GPK/Haushaltswaren (52,9%) ebenfalls deutlich über dem Gesamtdurchschnitt, deren Anteil bei den Elektrotechnikern mit 47,6% nur leicht über und in der Nahrungs- und Genussmittelbranche mit 46,7% knapp unter dem Gesamtdurchschnitt liegt. Mit Werten zwischen 38,5% und 40% waren die kurzfristigen Pessimisten in den Branchen Maschinen und Industrieausrüstung und Medizinprodukte-Gesundheitswesen sowie dem Sammelbereich Andere vertreten. Den geringsten Anteil kurzfristig schlechterer Geschäftserwartungen gab es erstaunlicherweise unter den Möbel-Handelsvertretern mit 13,3%, von denen zwei Drittel eine schlechte Geschäftslage angaben. Noch schlechter scheint für die meisten Möbel-Handelsvertretern nicht vorstellbar. In abgeschwächter Form ist das auch bei den Handelsvertretern für Textilerzeugnisse mit nur 30% Anteil, die eine kurzfristige Verschlechterung erwarten, bei einem Anteil von 60% mit schlechter Geschäftslage.

Bei der Beurteilung der langfristigen Geschäftsaussichten gibt es ebenfalls große Unterschiede zwischen den verschiedenen Branchen. Überdurchschnittlich viele Handelsvertreter der Branchen Maschinen und Industrieausrüstung (42,3%), Sportartikel (36,4%), Möbel (33,3%), Elektrotechnik (33,3%) und Bauwesen (32,6%), erwarten langfristig bessere Geschäftsaussichten. Bei den Handelsvertretern für GPK/Haushaltswaren liegt der Anteil der Optimisten mit 29,4% knapp über dem Gesamtdurchschnitt. Deutlicher unterdurchschnittlich häufig sind langfristig optimistische Erwartungen unter den Handelsvertretern aus den übrigen sieben Branchen festzustellen. Deutlich am geringsten ist der Anteil der Optimisten mit 11,1% bei den Handelsvertretern für Papier-Verpackung-Büro-Druck und mit 15,4% in der Bekleidungsbranche. In den übrigen fünf Branchen beträgt deren Anteil 20%, außer im Sammelbereich Andere mit 21,4%.

Der Anteil der Handelsvertreter, die ihre langfristigen Geschäftsaussichten negativ beurteilen, ist in den Branchen Medizinprodukte/Gesundheitswesen (60%), Papier-Verpackung-Büro-Druck (55,6%), GPK/Haushaltswaren(41,2%) sowie Zulieferindustrie und Nahrungs- und Genussmittel mit je 40% am höchsten und deutlich über dem Gesamtdurchschnitt von 31,1%. Knapp über diesem Durchschnitt mit langfristig negativen Geschäftserwartungen liegt der Anteil von 34,9% im Bauwesen und von 32,1% im Sammelbereich Andere. Leicht unter dem Gesamtdurchschnitt der Pessimisten auf lange Sicht liegt der Anteil in der Bekleidungsbranche (30,8%). Deutlich unter dem Gesamtdurchschnitt liegt der Anteil der Pessimisten dagegen in den Branchen Möbel (13,3%), Maschinen und Industrieausrüstung (15,4%), Textilerzeugnisse (20%), Elektrotechnik (23,8%) und Sportartikel (27,3%). Die Beurteilung der langfristigen Perspektiven ihrer Branche traute sich allerdings mehr als jeder siebte (15,7%) Teilnehmer nicht zu, wobei deren Anteil unter den Handelsvertretern der Möbelbranche mit 33,8% am höchsten war, gefolgt von den Teilnehmern für Maschinen und Industrieausrüstung (30,8%), Textilerzeugnisse (30%) und Papier-verpackung-Büro-Druck (22,2%).

Vermittelter Warenumsatz weiterhin deutlich rückläufig

Im aktuellen Vertriebsbarometer wurde auch die Entwicklung des vermittelten Warenumsatzes im letzten abgeschlossenen Vorquartal (III 2024) gegenüber dem Quartal davor (II 2024) erhoben. Im letzten abgeschlossenen Quartal konnten 17,1% (-3,3%) gegenüber der Sommererhebung) der beteiligten Handelsvertreterbetriebe ihren vermittelten Warenumsatz um bis zu 10 Prozent gegenüber dem Vorquartal steigern. Nur noch 4,7 % (-1,2%) der Teilnehmerbetriebe konnten ihren vermittelten Warenumsatz um 11% bis 30% und fast unverändert 1,7% der Teilnehmer (-0,1%) sogar um mehr als 30 Prozent gegenüber dem Vergleichsquartal steigern. Insgesamt gelang also nur noch 23,5% (-4,6%) der Handelsvertreter eine Steigerung ihres vermittelten Warenumsatzes.

Dagegen mussten im dritten Quartal 2024 jetzt 32,5% (+2,2%) der teilnehmenden Handelsvertreter einen Rückgang ihres vermittelten Warenumsatzes um bis zu 10 Prozent und 26,1% (+0,8%) der Teilnehmer sogar einen Rückgang von 11 bis 30 Prozent hinnehmen. Wenigstens ist Anteil der Handelsvertreter, die einen Rückgang ihres vermittelten Warenumsatzes von mehr als 30 Prozent verkraften mussten, gegenüber unserer letzten Sommererhebung von 11,8% auf 10,3% zurückgegangen. Der Anteil von allen Teilnehmerbetrieben, die im vierten Quartal einen Rückgang des vermittelten Warenumsatzes gegenüber dem Vorquartal zu verzeichnen hatten, lag mit 68,9% (+1,5%) also wiederum deutlich höher, als der 23,5-prozentige Anteil derjenigen, die ihren vermittelten Warenumsatz im zweiten Quartal 2024 gegenüber dem Vorquartal steigern konnten.

Die Unterschiede zwischen den einzelnen Branchen waren auch hier sehr groß. Überdurchschnittlich viele Handelsvertreter aus den Branchen Nahrungs- und Genussmittel (46,7%), Medizinprodukte/Gesundheitswesen (40%), Papier-Verpackung-Büro-Druck (33,3%), GPK/Haushaltswaren (29,4%), Elektrotechnik (28,5%), und Bauwesen (25,6%) konnten im dritten Quartal 2024 Umsatzsteigerungen erzielen. Einem leicht unterdurchschnittlichen Anteil der Teilnehmer aus der Branche Maschinen und Industrieausrüstung (23,1%) und dem Sammelbereich Andere (21,4%) gelang das ebenfalls. Deren Anteil lag in den Branchen Textilerzeugnisse (0%), Bekleidung (7,7%), Sportartikel (10%), Möbel (13,3%) und Zulieferindustrie (15%) dagegen weit unter dem Gesamtdurchschnitt von 23,5%.

Die Mehrheit von 68,9% der teilnehmenden Handelsvertreter musste im dritten Quartal 2024 erneut erhebliche Rückgänge ihres vermittelten Warenumsatzes gegenüber dem Vorquartal hinnehmen. Zwar blieb in sechs Branchen der Anteil der Teilnehmer mit Umsatzrückgängen mehr oder weniger deutlich bei über der Hälfte und nicht mehr als zwei Dritteln unter diesem hohen Gesamtdurchschnitt, und zwar in den Branchen Elektrotechnik (52,4%), Nahrungs- und Genussmittel (53,3%), Maschinen und Industrieausrüstung (57,7%), Medizinprodukte/Gesundheitswesen (60%), dem Sammelbereich Andere (64,3%) und der Branche Papier-Verpackung-Büro-Druck (66,6%). Besonders häufig hatten dagegen die Handelsvertreter für Textilerzeugnisse (100%), Bekleidung (94,6%), Sportartikel (90%), Möbel (80%), aus der Baubranche (74,4%), für GPK/Haushaltswaren (70,6%) und aus der Zulieferindustrie (70%) unter Umsatzrückgängen zu leiden.

Die wichtigsten Ergebnisse

- Fast 25% der Teilnehmer beurteilten ihre eigene aktuelle Geschäftslage als gut oder sehr gut. So positiv beurteilten aber nur 9,3% auch die aktuelle Lage ihrer Branche. Fast 47% bzw. fast 49% der befragten Handelsvertreter hielten ihre Geschäfts- bzw. Branchenlage für zufriedenstellend. Der Anteil der schlechten Beurteilungen der Geschäftslage sank zwar um 2,3% auf 28,5%, der entsprechende Anteil negativer Beurteilungen der Branchenlage stieg aber kräftig um 7,3% auf 41,7.

- Nur noch ein Bruchteil der Teilnehmer (3,8%) rechnet kurzfristig mit einer Verbesserung der Geschäftslage, deutlich weniger (-5,7%) als im Sommer. Kurzfristige Verschlechterungen erwarten mit 46,8% drastisch mehr (+15%) Handelsvertreter als im vergangenen Sommer und damit sogar mehr als die 46% der Teilnehmer, die kurzfristig keine Änderungen erwartet. Deren Anteil war allerdings gegenüber der Befragung im Sommer um 8,1% deutlich rückläufig.

- Die langfristigen Perspektiven beurteilte mit über 28,1% nur noch mehr als ein Viertel der Teilnehmer positiv, deutlich weniger (-8,1%) als im letzten Frühjahr. Nur wenig verändert (-1,1%), war der Anteil von 25,1% der Befragten, die langfristig keine Änderung erwarteten. Der Anteil der Pessimisten stieg dagegen erheblich um 6,2% auf 31,1% der Befragten.

- Der Anteil der Teilnehmerbetriebe mit einer Steigerung des vermittelten Warenumsatzes im dritten Quartal 2024 gegenüber dem Vorquartal ist um 4,6% auf 23,5% spürbar gesunken. Der 68,9-prozentige Anteil derjenigen, die einen Rückgang ihres vermittelten Warenumsatzes hinnehmen mussten, ist mit +1,5% nur wenig gestiegen.

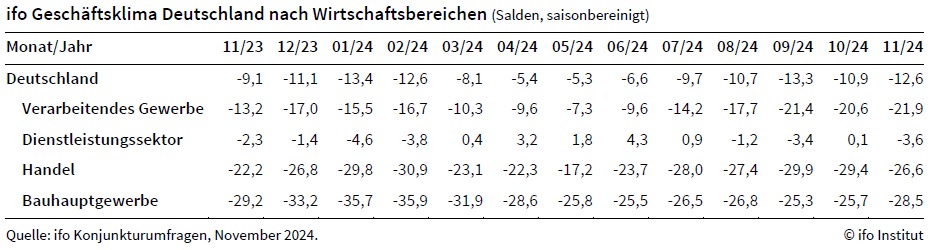

Die Stimmung der Unternehmen in Deutschland hat sich eingetrübt.

Die Stimmung der Unternehmen in Deutschland hat sich eingetrübt. Der ifo Geschäftsklimaindex sank im November auf 85,7 Punkte, nach 86,5 Punkten im Oktober. Dies war vor allem auf die schlechtere Beurteilung der aktuellen Lage zurückzuführen. Die Erwartungen sanken geringfügig. Der deutschen Wirtschaft fehlt es an Kraft.

Im Verarbeitenden Gewerbe hat sich das Geschäftsklima verschlechtert. Die Unternehmen waren wieder etwas skeptischer für die kommenden Monate. Mit dem Status quo waren sie hingegen etwas zufriedener. Trotzdem wird die derzeitige Situation häufig als schwierig beschrieben. Die Aufträge waren rückläufig.

Im Dienstleistungssektor ist der Geschäftsklimaindex deutlich gesunken. Die Unternehmen schätzen die aktuelle Lage erheblich schlechter ein. Auch die Erwartungen fielen pessimistischer aus.

Im Handel konnte der Index erneut zulegen. Die Unternehmen bewerteten ihre aktuelle Lage besser. Zudem nahm der Pessimismus bei den Erwartungen ab. Dies galt sowohl für den Groß- als auch den Einzelhandel. Von einer positiven Stimmung sind die Unternehmen aber noch sehr weit entfernt.

Im Bauhauptgewerbe hat sich das Geschäftsklima merklich verschlechtert. Die Firmen zeigten sich weniger zufrieden mit den laufenden Geschäften. Auch die Erwartungen fielen wieder skeptischer aus.

Clemens Fuest, Präsident des ifo Instituts

Der Anteil deutscher Unternehmen, die akut um ihre wirtschaftliche Existenz fürchten, ist auf 7,3% gestiegen.

Der Anteil deutscher Unternehmen, die akut um ihre wirtschaftliche Existenz fürchten, ist auf 7,3% gestiegen. Im Oktober 2023 waren es noch 6,8%. „Der kontinuierliche Anstieg bei den Unternehmensinsolvenzen dürfte sich fortsetzen“, sagt Klaus Wohlrabe, Leiter der ifo-Umfragen. „Neben fehlenden Aufträgen macht der steigende internationale Wettbewerbsdruck vielen Unternehmen derart zu schaffen, dass sie ihre Zukunft akut gefährdet sehen.“

Wachsende Existenzsorgen spiegeln sich auch in der Insolvenzentwicklung wider. Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen liegt deutlich über dem Niveau der Vorjahre. Die Unternehmen gaben in der Befragung auch die Gründe für ihre Existenzsorgen an. An erster Stelle steht branchenübergreifend der Auftragsmangel, der zu erheblichen Liquiditätsengpässen führt. Parallel dazu belasten gestiegene Betriebs- und Personalkosten die Unternehmen, während die anhaltende Kaufzurückhaltung die Umsätze schmälert. Wachsende bürokratische Anforderungen verschärfen den Kostendruck zusätzlich. Besonders belastend wirkt sich darüber hinaus die Kombination aus hohen Energiekosten und wachsender internationaler Konkurrenz aus.

Der Anstieg der Existenzsorgen in der deutschen Wirtschaft ist vor allem auf das Verarbeitende Gewerbe zurückzuführen. Hier berichten 8,6% der Unternehmen von tiefgreifenden wirtschaftlichen Problemen. Im letzten Jahr waren es noch 6,4%. Auch im Einzelhandel hat die Insolvenzgefahr zugenommen. Hier sehen sich 13,8% der Unternehmen in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht (Oktober 2023: 10,3%).

Im Bauhauptgewerbe sank der Anteil trotz der Krise im Wohnungsbau von 8,9 auf 7,9%. Auch im Dienstleistungssektor gab es etwas Entspannung. Nach 6,8% im Vorjahr sehen nun 5,8% der Unternehmen massive wirtschaftliche Probleme.

ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.

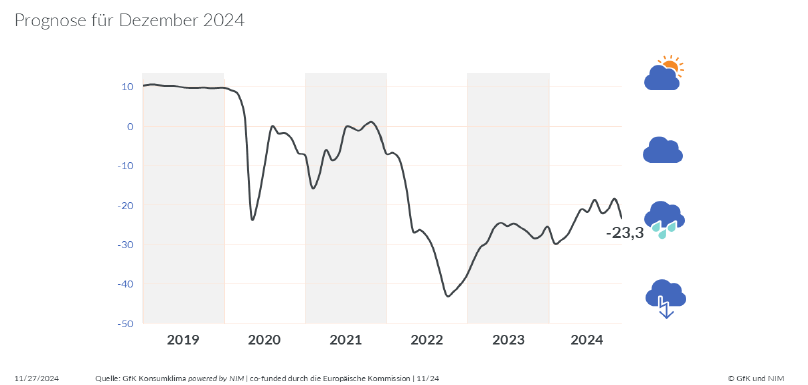

Die Verbraucherstimmung in Deutschland hat sich im November spürbar eingetrübt: Die Einkommenserwartung verliert deutlich und die Anschaffungsneigung verzeichnet leichte Rückgänge.

Die Verbraucherstimmung in Deutschland hat sich im November spürbar eingetrübt: Die Einkommenserwartung verliert deutlich und die Anschaffungsneigung verzeichnet leichte Rückgänge.Da gleichzeitig die Sparneigung ansteigt, geht die Prognose für den letzten Monat dieses Jahres deutlich zurück.

Für Dezember wird für das Konsumklima im Vergleich zum Vormonat (revidiert -18,4 Punkte) ein Rückgang von 4,9 Zählern auf -23,3 Punkte gemessen – es befindet sich damit auf ähnlichem Niveau wie im Dezember 2023. Auch zur Entwicklung der allgemeinen Wirtschaftslage äußern sich die deutschen Verbraucher zum vierten Mal in Folge pessimistischer. Dies zeigen die aktuellen Ergebnisse des GfK Konsumklimas powered by NIM.

Vor allem die deutlich gesunkenen Einkommenserwartungen für die nächsten 12 Monate, aber auch eine leicht rückläufige Anschaffungsneigung führen dazu, dass die zuletzt vorsichtige Erholung des Konsumklimas einbricht. Eine wieder steigende Sparneigung, die um 4,7 Punkte zulegt, verstärkt den negativen Trend.

„Die letzten Wochen des Jahres enden mit einem deutlichen Rückschlag beim Konsumklima. Die für Dezember gemessenen -23,3 Punkte sind der tiefste Stand seit Mai dieses Jahres (Mai 2024: -24 Zähler). Die Konsumstimmung im Land befindet sich aktuell also auf einem vergleichbar niedrigen Niveau wie Ende 2023.“, erklärt Rolf Bürkl, Konsumexperte beim NIM. „Die Verunsicherung der Konsumenten hat zuletzt offenbar wieder etwas zugenommen, wie die steigende Sparneigung belegt. Hinzu kommt ein weiterer Unsicherheitsfaktor: die Sorgen um den eigenen Arbeitsplatz in Deutschland werden größer. Gründe dafür sind sicherlich der aus der Industrie gemeldete Stellenabbau und die Verlagerung von Produktionen ins Ausland. Zudem ist die Zahl der Insolvenzen zuletzt gestiegen. Kurzum, das Konsumklima bleibt im Keller“.

Rezessionssorgen nehmen weiter zu

Die Hoffnungen auf eine erste vorsichtige Erholung der Konjunktur haben sich im Laufe des Jahres nach und nach aufgelöst. Die Deutschen schätzen die allgemeine Wirtschaftslage in Deutschland in den kommenden 12 weiterhin pessimistisch ein: Der Konjunkturindikator sinkt nach einem Minus von 3,8 Zählern auf -3,6 Punkte. Dies ist bereits der vierte Rückgang in Folge. Ein niedrigerer Wert für die Konjunkturaussichten wurde zuletzt im Februar 2024 mit -6,4 Punkten gemessen.

Steigende Insolvenzzahlen und Meldungen über einen bevorstehenden Arbeitsplatzabbau trüben die Konjunkturerwartung weiter ein. So haben sowohl die Wirtschaftsexperten als auch die Bundesregierung die Wachstumsprognosen für dieses Jahr auf eine „rote Null“ nach unten revidiert. Und auch für das kommende Jahr sind die Vorhersagen mit 0,4% für das Bruttoinlandsprodukt eher verhalten.

Die Einkommenserwartungen rutschen ab auf ein Neun-Monats-Tief

Im November lassen steigende Rezessionssorgen die Einkommenserwartungen der Verbraucher für das nächste Jahr einbrechen. Der Indikator verliert 17,2 Punkte und stürzt damit auf -3,5 Zähler. Ein schlechterer Wert wurde zuletzt vor 9 Monaten, im Februar 2024, mit -4,8 Punkten gemessen.

Nachdem die Wachstumsprognosen für dieses und das kommende Jahr zurückgenommen wurden und die Arbeitslosigkeit seit einiger Zeit wieder leicht ansteigt, sind die deutschen Verbraucher hinsichtlich der zu erwartenden Einkommenssituation wieder weniger optimistisch. Zumal aufgrund der für 2025 zu erwartenden tariflichen Erhöhung von etwa 2% wahrscheinlich auch die realen Einkommenszuwächse der Vergangenheit angehören.

Anschaffungsneigung mit leichten Verlusten

Im Sog sinkender Einkommensaussichten muss auch die Anschaffungsneigung leichte Einbußen hinnehmen. Der Indikator verliert 1,3 Zähler und weist nun -6 Punkte auf. Gegenüber dem entsprechenden Zeitraum des Vorjahres beträgt das Plus zwar derzeit 9 Punkte. Allerdings liegt die Anschaffungsneigung damit unter dem Niveau zu Zeiten der beiden Lockdowns im Frühjahr 2020 und Anfang 2021. Das Niveau der Anschaffungsneigung ist somit weiter überaus niedrig.

GfK und Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM), Nürnberg

Die Entwicklung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit wird von Industrieunternehmen in Deutschland immer schlechter beurteilt.

Die Entwicklung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit wird von Industrieunternehmen in Deutschland immer schlechter beurteilt. Im europäischen Vergleich liegen die Einschätzungen, die auf Unternehmensbefragungen basieren, deutlich niedriger als in anderen großen Ländern der EU. „Die Bewertung der eigenen Wettbewerbsposition fällt in allen Industriebranchen sehr negativ aus, insbesondere, wenn es um Auslandsmärkte geht“, sagt ifo Experte Stefan Sauer.

Während die Einschätzungen italienischer und französischer Industrieunternehmen über dem EU-Durchschnitt lagen, ist Deutschland am unteren Ende der Liste zu finden, gemeinsam mit Belgien, Österreich und Finnland. Besonders auffällig ist nach Angaben der ifo-Konjunkturforscher die überaus negative Entwicklung in den energieintensiven Industriebranchen.

„Die Analyse verdeutlicht, dass die Vorteile der deutschen Industrie auf internationalen Märkten zunehmend schwinden. Die Wettbewerbsposition hat sich in den vergangenen beiden Jahren so stark verschlechtert wie nie zuvor seit Beginn der Erhebung im Jahr 1994“, sagt Sauer. Neben den hohen Energiepreisen nannten die Unternehmen als Gründe für ihre Einschätzung vor allem hohen Bürokratieaufwand, höhere Kosten bei den Vorprodukten und steuerliche Belastungen. Außerdem wurden von den 2.000 befragten Industrieunternehmen vermehrt strukturelle Probleme wie der Fach- und Arbeitskräftemangel angeführt.

ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.

Das neues B2BEST Barometer von ECC KÖLN und Creditreform zeigt: Zahlungsausfälle und Insolvenzen im B2B-Umfeld nehmen zu.

Das neues B2BEST Barometer von ECC KÖLN und Creditreform zeigt: Zahlungsausfälle und Insolvenzen im B2B-Umfeld nehmen zu. Die Digitalisierung von Vertrieb und Außendienst haben Top-Priorität – trotz Fortschritten bleibt Nachholbedarf in der Umsetzung. Der Konkurrenzdruck durch Plattformmodelle wächst. Die Wirtschaftliche Lage verschlechtert sich leicht.

Die insgesamt schwierige Wirtschaftslage macht sich auch im B2B-Handel deutlich bemerkbar: Viele Unternehmen sehen sich in den letzten zwölf Monaten neben Zahlungsausfällen (62 %) zunehmend mit Insolvenzen ihrer Kunden sowie einem Rückgang des Bestellvolumens (je 67 %) konfrontiert. Das persönliche Gespräch und somit der Rolle des Außendienstes als direkter Ansprechkontakt kommt in diesem Kontext eine große Bedeutung zu: 87 Prozent der befragten Großhändler und Hersteller geben an, dass sie bei Zahlungsverzögerungen oftmals das direkte Gespräch mit den Kunden suchen. Das zeigen die Ergebnisse des aktuellen B2BEST Barometers des ECC KÖLN und Creditreform, das sich in seiner 16. Ausgabe dem Thema „Plattformen & Außendienst“ widmet. Auch wenn sich Umsätze vermehrt zum E-Commerce hin verlagern, wird der Außendienst auch künftig als zentraler Erfolgsfaktor im Vertrieb gesehen (77 %). Dabei spielt die Digitalisierung eine immer größere Rolle: Für die Mehrheit (90 %; 2021: 84 %) sind digitalisierte Verkaufsprozesse im eigenen Unternehmen von hoher Bedeutung, und auch die Digitalisierung des Außendienstes wird von 84 Prozent (2021: 74 %) priorisiert.

Nutzung mobiler Endgeräte stark gestiegen

Obwohl im Vergleich zu 2021 bereits erhebliche Fortschritte in puncto Außendienst-Digitalisierung erzielt wurden, sieht sich lediglich ein Drittel der Unternehmen in der Umsetzung als weit fortgeschritten. Stark angestiegen ist aber die Nutzung mobiler Endgeräte im Außendienst: So setzen die meisten Großhändler und Hersteller Smartphone (93 %; 2021: 74 %), Laptop (89 %; 2021: 77 %) und/oder Tablet (69 %, 2021: 63 %) zur Verkaufsunterstützung ein. Genutzt werden die mobilen Geräte insbesondere zur Produktpräsentation (64 %) sowie zum Zugriff auf Kundendaten (55 %).

„Die Einführung digitaler Prozesse und Tools wirkt sich für Großhändler und Hersteller besonders positiv auf die Qualität der individuellen Beratung und die Anzahl der Verkaufsabschlüsse aus. Dennoch bringt die Digitalisierung nach wie vor große Herausforderungen mit sich, insbesondere hinsichtlich der Kosten sowie der Komplexität digitaler Systeme“, erklärt Christian Kramer, Branchenmanager Groß- und Außenhandel bei Creditreform.

Konkurrenz durch neue Geschäftsmodelle wächst

Derzeit ist der Außendienst mit 37 Prozent (2021: 29 %) der beliebteste Vertriebskanal, dicht gefolgt von B2B-Marktplätzen (33 %), geschlossenen Kundenplattformen (33 %) und B2C-Marktplätzen. Angesichts der zunehmenden Online-Beschaffung erwarten die Befragten allerdings, dass in fünf Jahren der eigene Onlineshop (79 %) und B2B-Marktplätze (75 %) die wichtigsten Kanäle werden.

„Plattformbasierte Geschäftsmodelle erhöhen den ohnehin hohen Konkurrenzdruck, was viele Unternehmen bereits intensiv spüren. Die strategische Auseinandersetzung mit B2B-Plattformen sowie deren Integration in die eigene Unternehmensstrategie wird daher künftig zu einer Schlüsselaufgabe, um sich am Markt zu behaupten“, so Dr. Kai Hudetz, Geschäftsführer des IFH KÖLN und Gründer des ECC KÖLN.

Wirtschaftliche Lage leicht verschlechtert

Hersteller und Großhändler bewerten die allgemeine wirtschaftliche Lage insgesamt weiterhin positiv (76 %). Der Mittelwert von 2,05 (auf einer Skala von 1=sehr gut bis 5=sehr schlecht) verschlechtert sich leicht im Vergleich zu den beiden vorangegangenen Quartalen des Jahres. Die Investitionsbereitschaft der befragten Unternehmen sinkt weiter im Vergleich zum Vorquartal und befindet sich nur noch auf moderatem Niveau.

ECC KÖLN und Creditreform

Zu Beginn des letzten Monats eines jeden Jahres ist es immer wieder sinnvoll, sich zu vergegenwärtigen, ob zum bevorstehenden Jahreswechsel noch bestehende Ansprüche verjähren könnten.

Zu Beginn des letzten Monats eines jeden Jahres ist es immer wieder sinnvoll, sich zu vergegenwärtigen, ob zum bevorstehenden Jahreswechsel noch bestehende Ansprüche verjähren könnten. Bislang offen gebliebene nicht beglichene Ansprüche können nämlich zeitlich nicht unbegrenzt geltend gemacht werden. Denn ist der zugrundeliegende Anspruch erst einmal verjährt, kann er gegenüber dem Schuldner nicht mehr durchgesetzt werden.

Die regelmäßige gesetzliche Verjährungsfrist beträgt drei Jahre und endet mit Ablauf des 31. Dezember. Diese Frist gilt grundsätzlich für alle Ansprüche des täglichen Lebens, die nicht anderweitig geregelt sind, also zum Beispiel für Ansprüche auf Kaufpreiszahlung, Mietzahlung, Werklohn oder auch Zinsansprüche. Mangels sondergesetzlicher Regelung findet diese 3-jährige Verjährungsfrist – und das wird jeden Handelsvertreter besonders interessieren – auch auf die Verjährung von Provisions- und Ausgleichsansprüchen des Handelsvertreters Anwendung.

Wie in jedem Jahr können somit auch zu diesem Jahresende wieder zahlreiche Ansprüche verjähren – in diesem Jahr insbesondere die oben genannten Ansprüche, die im Laufe des Jahres 2021 entstanden sind. Denn deren Verjährungsfrist hat mit dem damaligen Jahresende zu laufen begonnen und die 3-jährige Frist läuft damit zum kommenden Jahresende ab. Gegen die zum Jahreswechsel drohende Verjährung bei offenen Forderungen kann jedoch jeder Unternehmer aktiv etwas tun.

Provisions- und Ausgleichsansprüche

Für die Verjährung von Provisions- und Ausgleichsansprüchen des Handelsvertreters gilt, die regelmäßige dreijährige Verjährungsfrist, die mit Fälligkeit der Ansprüche zum Jahresende zu laufen beginnt. Der Provisionsanspruch entsteht, wenn der Unternehmer das Geschäft ausgeführt hat und er wird fällig am letzten Tag des Monats, in dem der Anspruch abzurechnen ist, d.h. monatlich nach § 87c Abs. 1 HGB, sofern im Handelsvertretervertrag keine anderweitige Regelung getroffen worden ist. Der Ausgleichsanspruch entsteht und ist fällig mit der Beendigung des Handelsvertretervertrages. Zum diesjährigen Jahresende verjähren damit sämtliche Ansprüche aus dem Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021. Nicht selten finden sich in Handelsvertreterverträgen allerdings auch wirksame Vertragsklauseln, nach denen die Verjährung dieser Ansprüche bereits nach einem Jahr eintritt! Hier gilt es also, die vertraglichen Regelungen genauestens zu überprüfen. CDH-Mitgliedern ist in derartigen Fällen, die rechtzeitige Beratung in ihrem Landesverband dringend zu empfehlen.

Mahnungen nicht ausreichend

Häufig wird fälschlicherweise immer noch die Ansicht vertreten, dass der Eintritt der Verjährung durch schriftliche Mahnungen oder ein schriftliches Mahnverfahren verhindert werden kann. Eine Fristverlängerung kann jedoch durch derartige Maßnahmen gerade nicht erreicht werden. Denn es gilt zu beachten, dass eine Zahlungserinnerung oder außergerichtliche Mahnungen den Eintritt der Verjährung nicht hemmen können.

Soll der Eintritt der Verjährung verhindert werden, stehen dem Anspruchsinhaber verschiedene Maßnahmen zur Verfügung, die zu einer Hemmung der Verjährung führen. Hemmung bedeutet, dass der Lauf der Verjährungsfrist gestoppt wird. Nach Ablauf des hemmenden Ereignisses läuft die restliche Frist bis zum Ende weiter. Die Verjährung kann insbesondere gehemmt werden durch Verhandlungen mit dem Schuldner über die Forderung oder durch die gerichtliche Geltendmachung der Forderung in Form der Klage oder eines gerichtlichen Mahnbescheides.

Hemmung durch Verhandeln

Für die Hemmung der Verjährung durch Verhandeln mit dem Schuldner ist erforderlich, dass es zu einem echten Meinungsaustausch zwischen den Parteien über die bestehende Forderung und den ihr zugrunde liegenden Umstände kommt. Nach der Rechtsprechung reicht es dabei insbesondere nicht aus, wenn der Schuldner auf Verhandlungsangebote des Gläubigers entweder überhaupt nicht reagiert oder die Zahlung direkt unmissverständlich ablehnt. Vorsicht ist daher insbesondere geboten, wenn zeitnah zum Ablauf der Verjährungsfrist versucht werden soll, die Verjährung durch Verhandlungen mit dem Schuldner zu hemmen, da dieser dann regelmäßig kein Interesse an Verhandlungen haben wird. Werden Verhandlungen tatsächlich geführt, läuft die Verjährung nicht weiter, sondern kommt zum Stillstand. Unbedingt zu beachten ist, dass der Gläubiger für das Vorliegen einer Hemmung beweispflichtig ist. Die Verhandlungen sollten daher in jedem Fall schriftlich festgehalten werden, damit die Verjährungssituation im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung belegt werden kann.

Hemmung durch Rechtsmittel

Das wichtigste Mittel des Gläubigers, um die laufende Verjährungsfrist anzuhalten, ist die Erhebung von Rechtsmitteln. Das kann eine Klage oder zum Beispiel auch ein gerichtlicher Mahnbescheid sein. Für diese beiden häufigsten Arten der Verjährungsgegenmaßnahme reicht grundsätzlich die Einreichung des Antrages auf Erlass eines Mahnbescheides oder der Klageschrift vor dem 31.12. des Ablaufjahres aus.

Der Antrag auf Erlass eines Mahnbescheides macht allerdings für den Handelsvertreter nur dann überhaupt Sinn, wenn die betreffenden Provisionsansprüche bekannt sind und auch beziffert werden können. Denkbar sind damit eigentlich nur Fälle von nichtbezahlten Provisionen, die der Unternehmer vor geraumer Zeit abgerechnet aber noch nicht bezahlt hat. Denn ein bloßes Auskunftsbegehren zu vermeintlich nicht abgerechneten Provisionen kann mit einem Mahnbescheid nicht geltend gemacht werden. In derartigen Fällen kommt daher nur eine Auskunftsklage in Gestalt einer Stufenklage in Betracht.

Sowohl für die Erhebung der Klage bei Gericht als auch beim Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids ist hinzukommend zu beachten, dass diese so rechtzeitig vor dem 31.12.2024 erfolgen müssen, dass ein Gericht ausreichend Zeit hat zur Bearbeitung und für die Zustellung der Dokumente an den Schuldner bevor die Verjährung eintreten kann.

Landet eine Klageschrift tatsächlich erst am 31. Dezember im Briefkasten des Gerichts, kann das zwar auch noch funktionieren. Allerdings müssen dann alle Formalien korrekt erfüllt sein und das Gericht muss die Klageschrift im neuen Jahr zustellen können, ohne dass es einer Rückfrage oder sonstiger weiterer Handlungen bedarf.

Das Wichtigste in Kürze

- Zahlungserinnerungen oder außergerichtliche Mahnungen können den Eintritt der Verjährung nicht aufhalten.

- In Handelsvertreterverträgen finden sich nicht selten Vertragsklauseln, die die grundsätzlich geltende 3-jährige Verjährungsfrist verkürzen, die rechtzeitig auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen sind!

- Das wichtigste Mittel des Gläubigers, um die laufende Verjährungsfrist anzuhalten, ist die Erhebung von Rechtsmitteln.

Der Buchauszug muss die im Zeitpunkt seiner Aufstellung für die Berechnung, die Höhe und die Fälligkeit der Provisionen relevanten Geschäftsverhältnisse vollständig widerspiegeln, soweit sie sich aus den Büchern des Unternehmers entnehmen lassen.

Der Buchauszug muss die im Zeitpunkt seiner Aufstellung für die Berechnung, die Höhe und die Fälligkeit der Provisionen relevanten Geschäftsverhältnisse vollständig widerspiegeln, soweit sie sich aus den Büchern des Unternehmers entnehmen lassen. Zu diesen in einem Buchauszug vom Handelsvertreter zu verlangenden Angaben gehören über die zur Identifizierung des Geschäfts notwendigen Merkmale hinaus auch Angaben zu den für die Provision wesentlichen Inhalten des vermittelten Vertrages (provisionsrelevante Sondervereinbarungen zwischen dem Unternehmer und dem Kunden).

Gegenstand des vom Bundesgerichtshof entschiedenen Sachverhaltes war der Umfang des Anspruches eines Versicherungsvertreters auf Erteilung eines Buchauszuges gegenüber einem Versicherungsunternehmen. Der Bundesgerichtshof (BGH) stellte in seiner Entscheidung – Urteil vom 25. Juli 2024 – Aktz. VII ZR 145/23 – zunächst klar, dass es von der zwischen dem Handelsvertreter und dem Unternehmer geltenden Provisionsregelung abhängt, welche Angaben über die Geschäfte für die Provision des Handelsvertreters im Einzelfall von Bedeutung sind. Diese ergeben sich in erster Linie aus der zwischen ihnen getroffenen Provisionsvereinbarung und aus den zwingenden gesetzlichen Regelungen sowie, soweit eine besondere Vereinbarung nicht getroffen wurde, aus den dispositiven gesetzlichen Vorschriften.

Der Buchauszug soll es dem Handelsvertreter ermöglichen, sich über seine Provisionsansprüche Klarheit zu verschaffen und die ihm vom Unternehmer erteilten oder noch zu erteilenden Provisionsabrechnungen zu überprüfen. Er muss daher eine bis ins Einzelne gehende Bestandsaufnahme der Kundenbeziehungen des Unternehmers, soweit sie die Provisionsansprüche des Handelsvertreters berühren, einerseits und der vertraglichen Beziehungen zwischen Unternehmer und Handelsvertreter andererseits darstellen. Er hat deshalb neben der genauen Anschrift des Vertragspartners für den Vertreter wesentliche Inhalte der Verträge, nämlich die gelieferte Menge, Preise und sonstige Abreden, zu enthalten. Die Erteilung des Buchauszugs darf keine Vorwegnahme der Entscheidung enthalten, ob das in ihm aufgenommene Geschäft auch provisionspflichtig ist oder nicht. Nur die zweifelsfrei nicht provisionspflichtigen Geschäfte können bei der Erteilung des Buchauszugs unberücksichtigt bleiben. Nach diesen Maßstäben gehörten zu den von einem Versicherungsvertreter zu verlangenden Angaben in einem Buchauszug über die zur Identifizierung des Geschäfts notwendigen Merkmale (Versicherungsnehmer, Versicherungsscheinnummer, Art und Sparte des Vertrags, Tarif) hinaus auch Angaben zu dem für die Provision wesentlichen Inhalt des Versicherungsvertrags (Jahresprämie, prämien- und provisionsrelevante Sondervereinbarungen zwischen dem Unternehmer und dem Versicherungsnehmer).

Mehr erfahren Interessierte in der Infothek Recht auf der Seite www.cdh.de/urteil. Das Urteil des BGH ist für eine Veröffentlichung vorgesehen bzw. wurde bereits in der Rechtsprechungssammlung HVR veröffentlicht, die unter www.cdh-wdgmbh.de bestellt werden kann.

1. Kein Bußgeld bei defekter Ampel

1. Kein Bußgeld bei defekter Ampel2. Abschleppen lassen ohne vorherige Kontaktaufnahme

Kein Bußgeld bei defekter Ampel

Das Oberlandesgericht Hamburg hat mit einer Entscheidung vom 11.09.2023 (AZ.: 5 ORbs 25/23) entschieden, dass Radfahrer, die bei einer defekten Lichtzeichenanlage die Kreuzung bei „Rot“ überqueren nicht wegen eines Rotlichtverstoßes verurteilt werden können.

In dem Fall über den das Oberlandesgericht Hamburg zu entscheiden hatte, stand eine Radfahrerin an einer Kreuzung und die Ampel leuchtete minutenlang „Rot“. Die Radfahrerin wartete eine Zeit lang und fuhr dann los, da sie einen Defekt vermutete. Es stellte sich heraus, dass die Anlage bedarfsgesteuert war und für den Kraftverkehr durch eine Kontaktschleife ausgelöst wurde. Offenbar reichte das Fahrrad für diesen Impuls nicht aus. Das Amtsgericht verurteilte die Radfahrerin noch wegen eines vorsätzlichen Rotlichtverstoßes zu einer Geldbuße von 100,00 €.

Die von der Radfahrerin eingelegte Rechtsbeschwerde hatte jedoch Erfolg, da das Oberlandesgericht sodann das Urteil aufhob, da es feststellte, dass das „Rot“ wegen technischer Mängel nicht galt. Rechtlich wurde die Annahme der Radfahrerin, dass die Ampel defekt wäre als Tatbestandsirrtum bewertet.

Abschleppen lassen ohne vorherige Kontaktaufnahme

Nicht selten kommt es vor, das ein Fahrzeug nicht nur verbotswidrig, sondern so abgestellt wird, dass es eine Verkehrsbehinderung darstellt. Das Fahrzeug kann dann auf Kosten des Halters abgeschleppt werden. In einem vom Verwaltungsgericht Düsseldorf entschiedenen Fall protestierte der Halter gegen die Übernahme der Abschleppkosten und verwies darauf, dass auf dem Fahrzeug deutlich sichtbar Werbeaufkleber mit der Telefonnummer des Fahrzeughalters aufgebracht seien und er somit hätte ermittelt und kontaktiert werden können. Man hätte ihn nur anrufen müssen, dann wäre er sofort gekommen und hätte das Fahrzeug weggefahren. Das Abschleppen sei von vornherein nicht erforderlich gewesen.

Das Verwaltungsgericht ließ dieses Argument jedoch nicht gelten. Es meinte, dass auch eine gut sichtbar am Fahrzeug angebrachte Telefonnummer keinen Hinweis darauf liefere, wo sich der verantwortliche Fahrzeughalter oder der Fahrer des Fahrzeugs befindet. Die Behörde sei hier nicht verpflichtet gewesen, vor dem Abschleppen den Versuch zu unternehmen, den Halter telefonisch zu erreichen. Vielmehr hätte das verbotswidrig mit Verkehrsbehinderung abgestellte Fahrzeug sofort abgeschleppt werden dürfen (VG Düsseldorf, Urteil v. 25.09.2023, AZ.: 14 K 2723/22).

Weitere Verkehrsrechtsnachrichten folgen in den nächsten Ausgaben unserer KurzMitteilungen.

(Ihnen als Mitglied unserer CDH NOW! bieten Frau Rechtsanwältin Dr. Melanie Besken und Rechtsanwalt Andree Schlick (beide sind Fachanwälte für Verkehrsrecht) von der Kanzlei Dr. Gröne & Cramer, Lotter Straße 4, 49078 Osnabrück, Tel.: 0541-94169-0, Fax: 0541-94169-99, E-Mail: info@ra-groene.de eine kostenlose telefonische Erstberatung an. In dieser können Sie dann herausfinden, ob es Sinn ergibt, Ihren Fall zu verfolgen und die Anwälte zu beauftragen, oder ob dies eher keinen Erfolg verspricht. Bitte beziehen Sie sich insofern auf Ihre CDH-Mitgliedschaft.)

Rechtsanwalt Philipp Krupke (krupke@cdhimnorden.de)

Unter dem Motto „FasteLOVEnd – Wenn Dräum widder blöhe” findet die Kostümsitzung des HandelsVertreterVerbandes Köln Bonn Aachen eV am 21.02.2025 (die Woche vor Weiberfastnacht) in der Kölner Flora, Am Botanischen Garten 1, 50735 Köln, statt. Beginn ist um 19.00 Uhr.

Unter dem Motto „FasteLOVEnd – Wenn Dräum widder blöhe” findet die Kostümsitzung des HandelsVertreterVerbandes Köln Bonn Aachen eV am 21.02.2025 (die Woche vor Weiberfastnacht) in der Kölner Flora, Am Botanischen Garten 1, 50735 Köln, statt. Beginn ist um 19.00 Uhr. Der Handelsvertreterverband Köln Bonn Aachen eV, der rheinische Ableger des CDH Dachverbandes, lädt mit seiner legendären Kostümsitzung zum jecken Treiben in die Karnevalshochburg Köln ein.

Die Karnevalssitzung des HandelsVertreterVerbandes Köln Bonn Aachen eV hat bereits eine langjährige Tradition. Mit spektakulären Kostümen und einem echten Staraufgebot im Unterhaltungsprogramm erleben Sie einen himmlisch jecken Abend mit den löstigen Handelsvertretern.

Der Elferrat und sein Präsident Marcel Hergarten würden sich sehr freuen, Sie als Gast auf der Kostümsitzung begrüßen zu dürfen.

Karte für die Karnevalssitzung: 49,50 €

Imbiss: 25,00 €

Sichern Sie sich bereits jetzt Ihre Plätze! Bitte senden Sie Ihre Kartenwünsche per Email info@cdhkoeln.de oder per Fax unter: 0221-1605678.

Kostümsitzung in der Flora

21. Februar 2025 | Einlass: 17:45 Uhr

Am Botanischen Garten 1a

50735 Köln

Liebe Mitglieder,

Liebe Mitglieder,Sie alle sind Teil unserer starken Gemeinschaft, die durch gegenseitige Unterstützung, Vertrauen und Solidarität getragen wird. Sie erleben die Verbundenheit und den Rückhalt, den nur ein starkes Netzwerk bieten kann.

Sie kennen die Vorteile einer Mitgliedschaft im CDH:

https://cdhbw.de/service-beratung/vorteile-ersparnis/

Behalten Sie Ihr Wissen nicht für sich. Berichten Sie Ihren Berufskollegen, die uns noch nicht kennen, von den CDH-Leistungen. Helfen Sie uns und Ihren Kollegen, dass wir zueinander finden.

Auf geht’s, jetzt mitmachen!

- Nutzen Sie das Formular oder nutzen Sie den Flyer und senden ihn ausgefüllt per E-Mail an uns zurück: info@cdhbw.de

- Alle CDH-Mitglieder erhalten für die erfolgreiche Werbung von Kollegen 100,-€ Werbeprämie, sobald die Mitgliedschaft erfolgt ist.

- Für Ihre Kollegen, die jetzt auf Ihre Empfehlung zu uns kommen, entfällt der Mitgliedsbeitrag 2024!

BiERBACH ® Befestigungstechnik

BiERBACH ® Befestigungstechnik Das Unternehmen

Gegründet 1855 im sauerländischen Altena, hat BiERBACH ® heute seinen Sitz in Unna. Eine über 160-jährige Präsenz auf dem Markt und die daraus gewachsene Erfahrung, verbunden mit einer anwenderorientierten Unternehmens-Philosophie geben unseren Kunden, Mitarbeitern und Geschäftspartnern die Sicherheit, mit einem verlässlichen und kompetenten Unternehmen zu arbeiten.

Entwicklung und Fertigung

Treu dem Motto „aus der Praxis für die Praxis“ entstehen BiERBACH ®-Nägel im engen Dialog mit Anwendern wie Zimmermeistern, Tischlern und Innenausbauern, sowie mit Architekten und Statikern. Vom ersten Gespräch mit unserem Entwicklungsteam über die verschiedenen Stadien der Konstruktion auf der CAD-Anlage bis zur Musterlieferung: die Wünsche und Ansprüche der Kunden haben für uns oberste Priorität.

Dabei stellen wir bei allen BiERBACH ®-Produkten höchste Anforderungen an Materialbeschaffenheit und Fertigungsgenauigkeit: Ein eigenes Werkstoff-Labor überwacht z.B. die Gefüge-Strukturen und die Festigkeit der verwendeten Halbzeuge, optische Vermessungseinrichtungen, die eine 100%-Auslese ermöglichen, kontrollieren die Produkte automatisch auf Maßhaltigkeit.

Das Sortiment

Seit jeher sind Spezialnägel unsere Stärke und das Kern-Know-how von BiERBACH® Befestigungstechnik. Vom Stahlnagel in Schussbolzenqualität bis zu Nägeln aus Edelstahl, Messing, Kupfer und Aluminium für Spezialanwendungen am Bau, in Garten und Heim: BiERBACH® entwickelt und produziert den richtigen Nagel für jeden Bedarf und für jeden Anwendungszweck im Stammwerk im westfälischen Unna. Wo erforderlich, werden Spezialnägel mit optimierter Kopf- und Gewindegeometrie mit statischen Berechnungen, amtlichen Prüfzeugnissen und bauaufsichtlichen und europäischen technischen Zulassungen (ETA) versehen. Die Sortimentsbreite und –tiefe mit über 1.000 verschiedenen Sorten sucht weltweit Ihresgleichen, wobei unterschiedliche Verpackungseinheiten sowohl dem Profi-Handwerker als auch dem do-it yourselfer gerecht werden.

Lassen Sie uns gemeinsam Erfolge erzielen! Wir suchen Handelsvertreter und Handelsvertreterinnen in NRW, die Erfahrung in der Baubranche oder Befestigungstechnik haben und eventuell schon über ein gutes Netzwerk verfügen.

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um BiERBACH®-Befestigungstechnik zu vertreiben.

E-Mail: info@bierbach.de

Telefon: +49 (0)2303 28 02 – 0

Weitere Informationen über unser Unternehmen und zu unseren Produkten finden Sie auf www.bierbach.de.

1. Welcher Schreibstil für welche Gelegenheit?

2. Der Betreff muss mitreißen!

1. Welcher Schreibstil für welche Gelegenheit?

Ihr Schreibstil im Arbeitsalltag beeinflusst maßgeblich, wie andere Sie wahrnehmen und wie gut Ihre Texte ankommen. Je nachdem wen Sie adressieren, sollten Sie eher formell oder locker schreiben. Entscheidend ist, welche Beziehung Sie zum/zur Empfänger*in haben und zu welchem Anlass Sie schreiben. Der Schreibstil ist mehr als nur eine Formsache – er beeinflusst die Beziehung zum/zur Empfänger*in und damit den Erfolg Ihrer Kommunikation maßgeblich. Die richtige Balance zwischen formell und informell ist entscheidend. Der Schreibstil sollte immer der Situation und dem Gegenüber angepasst sein, um Missverständnisse zu vermeiden und effizient zu kommunizieren.

Formeller Schreibstil

Er zeichnet sich durch eine sachliche, präzise und leicht distanzierte Sprache aus. Verwenden Sie ihn, wenn Professionalität und Seriosität im Vordergrund stehen. In der modernen Bürokommunikation ist er nach wie vor in vielen Bereichen die Norm, zum Beispiel in Geschäftsbriefe, bei Angeboten oder Verträgen, in offizielle E-Mails an Geschäftspartner*innen und Kund*innen.

Beispiel: „Wir bedanken uns für Ihr Interesse und freuen uns, Ihnen das nachstehende Angebot zu unterbreiten.“

Informeller Schreibstil

Der informelle Schreibstil ist persönlicher und lockerer. Verwenden Sie ihn in der Kommunikation mit Kolleg*innen oder innerhalb eines vertrauten Teams. Dieser Schreibstil ist besonders sinnvoll, wenn es um schnelle Abstimmungen oder alltägliche Aufgaben geht.

Beispiele:

„Moin, wann soll ich dir die Datei spätestens schicken?“

„Hallo, überprüfe bitte mal das Angebot und gib mir Bescheid, ob das so passt.“

Wann ist welcher Stil angebracht?

Entscheiden Sie nach diesen beiden Faktoren:

- Beziehung zum Empfänger: Bei Vorgesetzten oder Kund*innen ist ein formeller Schreibstil die sichere Wahl. Mit KollegInnen oder vertrauten Teamangehörigen passt oft der informelle Schreibstil besser.

- Anlass der Kommunikation: Wichtige Themen wie Vertragsverhandlungen oder Konfliktmanagement erfordern meist eine formelle Kommunikation. Bei alltäglichen Themen können Sie eher informell schreiben.

Wählen Sie den richtigen Stil

Je besser Sie die Person kennen, desto informeller kann der Stil sein.

- Beachten Sie Unternehmensrichtlinien. In manchen Firmen gibt es klare Regeln zum Ton der Kommunikation.

- Erstkontakt: Die erste Kontaktaufnahme sollte immer formell sein.

- Geht es um Konflikte oder formelle Entscheidungen, nutzen Sie immer den formellen Stil.

- Sich dem Stil des Empfängers anpassen: Wenn das Gegenüber informell schreibt, sollten Sie diesen Stil spiegeln.

2. Der Betreff muss mitreißen!

Wenn Sie Marketing-Mails oder Newsletter versenden, ist es existentiell wichtig, dass Sie eine Betreffzeile texten, die die Empfänger*innen verführt, die E-Mail zu öffnen. Dazu gibt es ein paar Tricks, die Sie kennen sollten.

Direkte Anrede

Empfänger*innen wollen angesprochen werden. Das Beispiel zeigt, was eher ankommt:

„Wie man in 5 Minuten fitter wird“

Oder:

„Wie Sie in 5 Minuten fitter werden“

Fragen Sie

Richten Sie eine direkte Frage an die Empfänger*innen.

Dann setzt er sich beim Lesen der Betreffzeile bereits mit Ihrem Thema auseinandeer. Beispiel:

„Woran denken Sie beim Wort „Klugheit“?“

Oder Sie antworten selbst auf Ihre Frage, um die Leser*innen neugierig auf die Lösung zu machen:

„Schlapp am Schreibtisch oder im Auto? Das können Sie dagegen tun!“

Verkaufsstarke Adjektive

Das sind: attraktiv, außergewöhnlich, beeindruckend, dynamisch, einzigartig, erstklassig, exklusiv, frisch, glänzend, großartig, hervorragend, komfortabel, kraftvoll, perfekt, persönlich, positiv, stark, unglaublich, unwiderstehlich, verblüffend, wertvoll, wunderbar

Beispiel:

„6 frische Ideen für Ihren persönlichen Fitnessboost“

Statt: „6 Ideen für Ihren persönlichen Fitnessboost“

Weitere verkaufsstarke Wörter sind: bewährt, Bonus, Chance, Erfolg, Ergebnis, garantiert, jetzt, neu, sichern, sofort, VIP-…

Beispiel:

„Ihr persönlicher Bonus: 2 Videos zusätzlich“

Statt: „Sie bekommen 2 Videos zusätzlich“

Der Nutzen, der Vorteil oder das Problem der Empfänger*innen

„Die kraftvolle Erfolgsformel für Ihre Kundengewinnung“

„Endlich mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft – wir übernehmen Ihr Telefon“

„Keine Zeit zum Aufräumen? Wir erledigen das für Sie“

Warnen Sie vor Fehlern

„Diese 6 Fehler lassen Ihren Umsatz schrumpfen“

„Auf diese Weise verlieren Sie garantiert Kund*innen“

Spamverdächtige Wörter vermeiden

Dazu gehören zum Beispiel: aktuell, gratis, hot, inklusive, profitieren, top.

Überlegen Sie sich besser alternative Wörter. Eine Liste der zu vermeidenden Wörter gibt es zum Beispiel hier: https://blog.hubspot.de/marketing/e-mail-spam-woerter